Geschichte

Die Gründung der Burg im 13. Jahrhundert durch die Schenken zu Erbach lässt sich

aus den mittelalterlichen Besitzverhältnissen erschließen. Ersterwähnung des

Schlosses (ortsübliche Bezeichnung im Sinne von Festung) 1297. Die nach ihm

benannten Herren von Freienstein waren Burgmannen der Erbauer. Ihnen diente der

stark gesicherte Wehrbau mit seiner Mannschaft zur Überwachung und notfalls zur

Abriegelung der den Gammelsbach begleitenden Straße aus dem Neckartal bei

Eberbach nach dem inneren Odenwald um Michelstadt. Die Burg war zugleich ein

Verwaltungssitz für 15 Dörfer einschließlich Beerfelden.

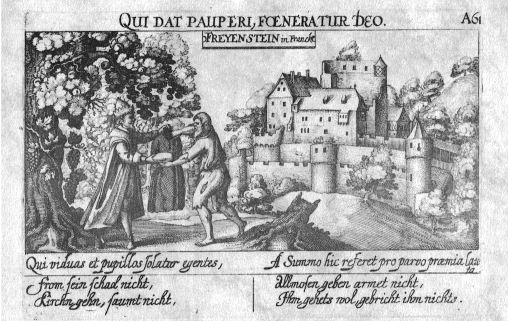

Burg Freienstein frühes 13. Jahrhundert.

Kupferstich aus Kieser-Meissners Schatzkästlein 1627.

Dieses Gebiet des späteren Amtes Freienstein der Grafschaft Erbach hatte bis um

1035 zur Reichsabtei Lorsch gehört, die Bauern ansiedelte und im 12. Jahrhundert

den Heidelberger Pfalzgrafen Konrad, den Bruder Kaiser Friedrichs Barbarossa,

als mächtigen Obervogt und zur Ausübung der Gerichtsbarkeit einsetzte. Seinen

Nachfolgern aus dem bayrischen Herzogshaus Wittelsbach war vor 1232 der einstige

Klosterbesitz um Beerfelden zugefallen. Als deren Lehensträger konnten die

Schenken zu Erbach dort den Südrand ihrer Herrschaft von Freienstein aus

schützen lassen. Um 1300 stritten die Erzbischöfe von Mainz jahrzehntelang mit

den Pfalzgrafen um das Lorscher Erbe im Odenwald. Die Erbacher Schenken waren in

diese Auseinandersetzung hineingezogen und über dem Macht- und Abrundungsstreben

der beiden benachbarten Fürsten in schwere Bedrängnis geraten. Die Wahl von 2

Wittelsbachern im 14. und 15. Jahrhundert zum Kaiser, deren Anhänger die

Schenken wurden, brachte eine günstige Wendung für sie auch in der Politik der

Pfalzgrafschaft. 1328 verlieh Kaiser Ludwig der Bayer dem Schenken Konrad II.

als Anerkennung seiner Treue im Dienste des Reiches Stadtrechte für Beerfelden.

Da sich die Zentschöffen gegen den Bau einer Stadtmauer wehrten, blieb

Freienstein die bewährte Schutzburg. Sie war besonders im 16. Jahrhundert ein

Bindeglied der guten Beziehungen zwischen Kurpfalz und der Grafschaft Erbach.

Das kleine Schloss

bildete den Schauplatz regen Lebens durch jährliche Jagdaufenthalte und längeres

Wohnen des Landesherren mit Gefolge. Im 30-jährigen Krieg erlitt es bei starken

Truppendurchzügen mehrfacher Beraubung. Um 1800 war die einstige Glanzzeit in

Vergessenheit geraten, der spärlich bewohnte Zustand näherte sich dem eines

Armenhauses.

Der große Brand von Beerfelden, der 1810 fast 200 Wohnhäuser vernichtete,

veranlasste den Grafen Albert zu Erbach-Fürstenau, den Obdachlosen die

Dachziegel und das Bauholz der Burg für Behelfsbauten zu überlassen. Die

verlassene Ruine wurde ein Wahrzeichen des Gammelsbachtales und ein Wanderziel.

Sie steht unter Denkmalschutz.

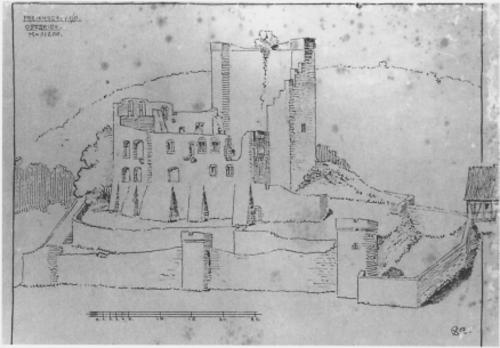

Ansicht Burg Freienstein von Südosten. Bauaufnahme Carl Krauß vom

Anfang des 20. Jahrhunderts,

Gräflich-Erbach-Fürstenauisches Archiv.

Baubestand

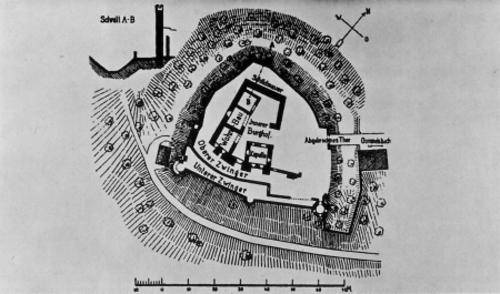

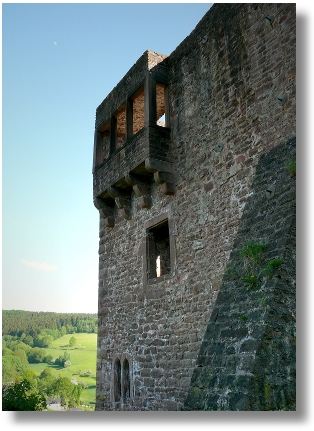

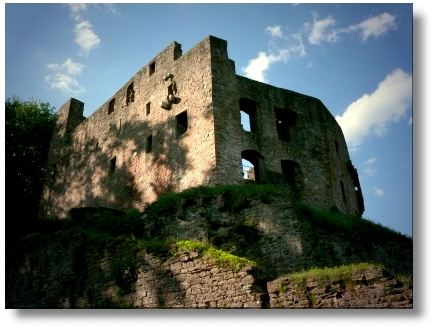

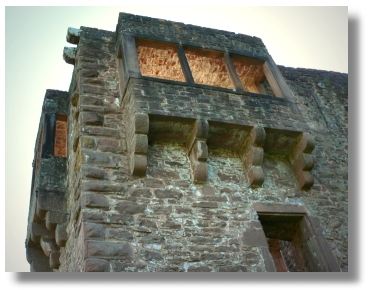

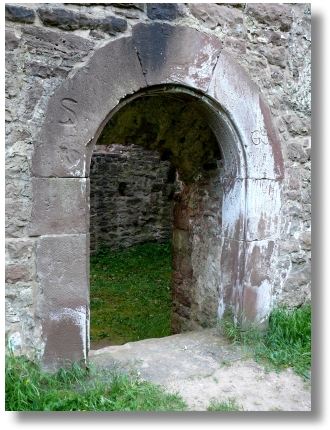

Ein tiefer hufeisenförmiger Halsgraben und die hohe Schildmauer sind die

wesentlichen Wehranlagen der auf einem Felssporn stehenden gotischen Hangburg.

Den fehlenden Bergfried ersetzte eine Wehrplatte auf dem bergseitigen Teil der

Schildmauer. Sie ist in stumpfem Winkel zum Burgweg hin abgeknickt. Wo der kurze

abgetreppte Schenkel der Schildmauer mit einem eingezogenen Pfeiler endet,

schloss das innere Tor an. Es saß in einer Sperrmauer zwischen dem

Schildmauerkopf und dem Kapellenbau, der die Südostecke der Kernburg bildet. Er

war ein dreigeschossiger Wohnturm mit quadratischem Grundriss und enthielt die

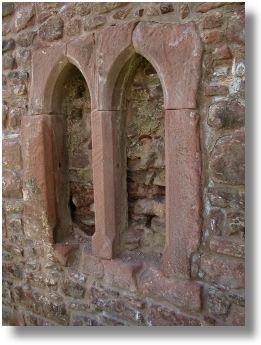

tornahe St. Nikolauskapelle, deren Kapläne 1457 bis 1521 bezeugt sind. Nach

seinen verschiedenartigen Tür- und Fenstergewänden erfuhr der Kapellenbau im

14., 15. und 16. Jahrhundert Umbauten. Die Jahreszahl 1513 und 2 etwas jüngere

Erker des obersten Geschosses kennzeichnen die bevorzugte Benutzung dieses

Bauteils in der Renaissancezeit. An der Hofseite soll ein gotisches Steinrelief

des Gekreuzigten gewesen sein.

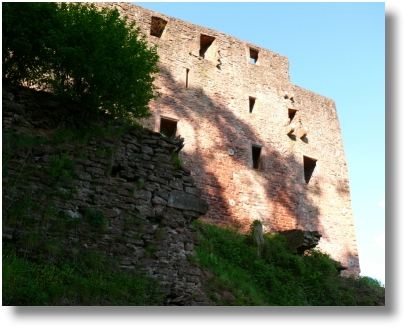

An die lange Westmauer des Innenhofs lehnte sich ein viergeschossiger Baukörper

an, der Palas, vor dem Abbruch Saalbau genannt. Die Palasmauer ist mit der

Schildmauer verbunden und wurde von ihr erheblich überragt, um das hohe Dach zu

schützen. Dieser große Wohnbau war teilweise unterkellert und durch

Zwischenmauern in drei Abschnitte aufgeteilt. In der Mitte hatte er ein schönes

gotisches Portal mit dem Wappenstein, der jetzt an dem Pfeiler der Schildmauer

eingemauert ist (Federzeichnung von Christian Kehrer um 1820). Der kleinste Raum

war die Burgküche. Sie berührte die Schildmauer nicht, sondern war von ihr durch

einen keilförmigen Zwickel getrennt. Vor der einstigen Küche liegt im Hof ein

verschütteter Ziehbrunnen. Zwischen der Kapelle und dem Palas war die überdachte

Holztreppe beider Gebäude. Der Palas enthielt die Hofstube und einen Saal,

wahrscheinlich war ihm außer der Küche auch die Gesindestube eingegliedert.

Unter dem großen Dach war ein Fruchtboden. Die Reiterstube ist am besten im

Kapellenbau vorstellbar. Die Kernburg war an dem Rand des Halsgrabens an drei

Seiten von dem oberen Zwinger umgeben, dessen Mauerzug nur noch in Resten an der

West- und Nordseite erhalten ist. Er weitete sich in dem Eingangsbereich zu

einer kleinen Vorburg. Ihre Bebauung mit Pferdestall und Schmiede, Wagenhalle,

Geräteschuppen und Backhaus ist nicht mehr erkennbar, der Standort des Torhauses

durch ein Grabungsergebnis bekannt. Das Torhaus mit Wächterstube sprang aus der

Flucht der Zwingermauer vor und enthielt das Außentor mit Zugbrücke. Davor war

ein Zufahrtssteg im Burggraben.

Der mittlere Zwinger

liegt am talseitigen Böschungsfuß der Kernburg, deren Ringmauer dort von

Strebepfeilern gestützt ist. Unterhalb der Vorburgfläche springt ein Mauerstück

mit Pforte vor. Die Fortsetzung der mittleren Zwingermauer berührt den

Gefängnisturm, die runde Eckbastion am östlichen Ende des unteren Zwingers,

winkelte am Grabenrand ab und lief an ihm aufwärts bis zu dem äußeren

Brückentor. So zog sich der mittlere Zwinger um die östliche Ecke der Vorburg.

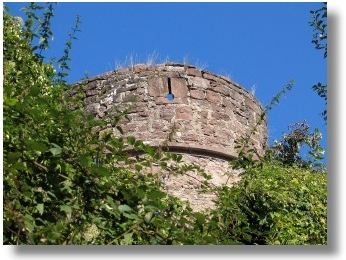

Der untere Zwinger ist die breite Befestigung der talseitigen Burgflanke aus der

Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Zwingermauer ist zwischen dem Gefängnisturm im

Osten und einem Schalenturm an der Südecke der Burganlage ausgespannt mit

leichtem Knick an einem schwächeren mittleren Schalenturm. Von der Südecke aus

greift die abgewinkelte Zwingermauer noch um den mittleren Zwinger bis an die

südwestliche Begrenzung des oberen Zwingers. Mit seinen drei Wehrtürmen erhebt

sich die lang gestreckte Mitte des unteren Zwingers über einer Gartenterrasse.

Von dem Gefängnisturm ging noch eine Umfassungsmauer um das untere Grabende bis

hinauf an das äußere Auflager des Zufahrtssteges.

Erhaltungsmaßnahmen

Nach mehrmaligem Besitzwechsel innerhalb des Hauses Erbach (1503, 1531, 1544)

erfolgte um 1550 eine gründliche Instandsetzung. Sie führte nicht zum Verzicht

auf die mittelalterliche Wehrhaftigkeit, förderte aber die neue Eigenschaft des

Wohnschlosses. Dabei war ein welscher Maurer tätig. Die Burgmauern bekamen einen

rauen Verputz, die Ecksteine und Fenstergelände wurden rot angestrichen.

1731 waren Ausbesserungen erforderlich, im restlichen 18. Jahrhundert

notdürftige Bauunterhaltungen. Der Verlust der Dächer wirkte sich für die Ruine

verhängnisvoll aus, weil das Mauerinnere fast nur aus Sand besteht. Ohne festen

Mörtel konnten die durchfeuchteten Mauern bei Frost nicht stabil bleiben. Gegen

1890 wurde an der Innenseite der geborstenen Schildmauer ein Zuganker aus

Eisenrohren angebracht und die südliche und westliche Mauerkrone unter Aufsetzen

von Zinnen gefestigt. 1938 begegnete man der Einsturzgefahr bei der Schildmauer

durch Verringerung ihrer Höhe um etwa 3 m und eine Zementmörtelabdeckung. Diese

war nach einem Jahrzehnt zersprungen und durch Baumbewuchs wirkungslos geworden.

In mehreren Jahresabschnitten wurden die wichtigsten Mauerkronen der Kernburg und

des unteren Zwingers ohne die falschen Zinnenreihen gesichert. Zu den

Rückständen gehört die Schutträumung im Innenhof, dessen Pflaster freigelegt

werden sollte.

Zusammengetragen nach

verschiedenen Literaturvorlagen durch Dr. O. Müller im Jahre 1978.

Ergänzung des

Verkehrsbüros "Beerfelder Land":

Im Mai 1987 trat der erste Mauerausbruch an der Schildmauer ein. Im März 1988

stürzte dann fast die gesamte, kurz vorher ausgebesserten Schildmauer ein. Dabei

wurde auch der vorgenannte Wappenstein unter den Trümmern begraben.

Seit 1990 werden die Mauern der Burgruine saniert. Die Kosten hierfür werden von

der Stadt Beerfelden, dem Odenwaldkreis und dem Land Hessen getragen.

Fotos - Rug

|

|

Video Burgruine "Freienstein" |

Sagen

Wie um viele Burgen und Schlösser, rankt sich auch um die

Burg Freienstein ein Kranz von

Erzählungen und Sagen.

Die feurigen Wagen

Konrad Schäfer aus Gammelsbach erzählte: »Ich habe vor

einigen Jahren Frucht auf der Hirschhörnerhöhe nicht weit von Freienstein, dem

alten Schloss, gehütet. Nachts um zwölfe begegneten mir zwei feurige Kutschen mit

grässlichem Gerassel; jede mit vier feurigen Rossen bespannt. Der Zug kam gerade

vom Freienstein. Er ist mir öfter begegnet und hat mich jedes Mal gewaltig

erschreckt; denn es saßen Leute in den Kutschen, denen die Flamme aus Maul und

Augen schlug.«

Kommentar: Mündlich aus

dem Odenwald.

Quelle: Deutsche Sagen, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Brüder Grimm), Kassel

1816/18, Nr. 277

Der wilde Jäger

Wenn zur Herbstzeit der Sturmwind über die Berge braust

und die welken Blätter von den Bäumen fegt, zieht der wilde Jäger mit

Büchsengeknall, Hundegeheul und Hörnerblasen durch den Odenwald. In der Burg

Freienstein macht er Halt und es wird von einer gespenstigen Gestalt berichtet,

die ohne Kopf dem wilden Heer voraus zieht.

Wohl eine Erinnerung an Wotan den

germanischen Totengott.

Der Schatz der Burg Freienstein

In den Verließen der Burg soll ein riesiger Schatz

vergraben sein, der aber von zwei grausigen schwarzen Hunden mit Augen "so groß

wie Wagenräder" bewacht wird, die jeden verschlingen, der versucht den Schatz zu

heben.

Sage vom goldenen Kalb

Der Sage nach haben sich in schon christlicher Zeit die

Burgleute, ohne Wissen der Burgherren, wieder dem heidnischen Glauben

zugewendet. Als Götzen machten sie sich ein goldenes Kalb, das sie in einem

unterirdischen Raum anbeteten. Als dies der Burgherr erfuhr, hatte er seine

Untertanen schwer bestraft und das goldene Kalb tief in einen unterirdischen

Raum vergraben.

|